Crítica: 'The Box – Presente de Morte'

Depois de alguns percalços devido à sua estreia, e não falo só em Portugal, que nos chega também com bastante atraso, The Box parecia estar à partida condenado devido à sua incerteza perante a estreia nos cinemas americanos após sucessivos adiamentos por parte dos estúdios da Warner. The Box acabaria de estrear no mercado americano apenas em Novembro de 2009, praticamente um ano após a sua conclusão.

Depois de alguns percalços devido à sua estreia, e não falo só em Portugal, que nos chega também com bastante atraso, The Box parecia estar à partida condenado devido à sua incerteza perante a estreia nos cinemas americanos após sucessivos adiamentos por parte dos estúdios da Warner. The Box acabaria de estrear no mercado americano apenas em Novembro de 2009, praticamente um ano após a sua conclusão.Richard Kelly, realizador do filme de culto Donnie Darko, após Southland Tales – uma incursão mais estilosa à ficção-cientifica – regressa ao género em que provavelmente se sente mais à vontade: ao thriller de suspense, isto mais especificamente já que todos os seus filmes, incluindo este The Box, têm elementos de ficção-cientifica.

The Box, que pode então ser considerado tanto um drama de suspense e terror psicológico como um thriller de ficção-cientifica, é baseado no conto 'Button, Button' de Richard Matheson, que também foi adaptado para um episódio da série Twilight Zone nos anos 80. Passado em 1976, altura da exploração espacial dos Estados Unidos da América quando a Nasa envia a sonda Viking para recolha de dados do planeta Marte, Cameron Diaz (uma professora que se vê confrontada com o desemprego) e James Marsden (um engenheiro da Nasa) são um casal com um filho que, em alturas de problemas financeiros, são confrontados com uma solução misteriosa para a sua crise: uma caixa deixada de noite à porta de sua casa. As regras são simples, ou assim parecem: nessa caixa, se carregarem no botão vermelho, ganham 1 milhão de dólares. O contra é que, se carregarem, um ser humano desconhecido terá de inevitavelmente morrer. Tudo isto terá de ser decidido em conjunto pelo casal por um prazo limite de 24h.

Um homem com a cara meia-desfigurada com propostas duvidosas, dilemas morais e éticos, drama familiar, espiões russos a espreitarem pela janela e realidades alternativas, são a receita de The Box para um thriller tenso e misterioso, quase num misto de Hitchcock com David Lynch. A acrescentar é que Richard Kelly consegue filmar aqui um regresso ao mais clássico thriller de ficção-cientifica num fabuloso mise en scène. The Box pode muito bem ser considerado um tributo aos thrillers de ficção-cientifica dos anos 70, porque para além da narrativa passar-se nessa década parece ser um produto filmado nessa altura, factores a realçar e que ajudam por um pormenorizado guarda-roupa e uma elaborada direcção de arte.

A narrativa joga aqui com um papel relevante da natureza humana, de instintos naturais e de moralidade ética. A caixa pode ser vista com um objecto maléfico e tentador para uma humanidade cega por poder e ganância. O único ponto fraco do filme é mesmo o do vilão, Mr. Steward, interpretado muito sinistramente por Frank Langella. Pode-se dizer que se o filme tivesse menos meia hora, e sem descrever tanto o passado do vilão The Box, seria ainda mais intrigante e misterioso, tal como Donnie Darko o foi (e continua a ser). O filme procura explicar em demasia, e existem aqui algumas explicações e conclusões que, para além de confusas, são simplesmente desnecessárias.

The Box é no entanto um filme tenso, uma viagem imprevisível e desconcertante com uma atmosfera sinistra dividido pela condição humana com o universo de cinema fantástico, com uma mensagem cínica sobre a humanidade, uma mensagem que pisca o olho ao original O Dia em que a Terra Parou (1951). Com boas e confiantes interpretações do trio principal e uma grande dose de suspense, The Box não é no entanto um filme para todos, para além de ser confuso em momentos é lento, mas vive dessa narrativa de drama para envolver o espectador, num raro caso nos dias de hoje onde a ficção-cientifica é filmada de um modo inteligente. Vive de um terror mais psicológico, não só assustador mas desconfortante por parecer um retrato quase futurista da humanidade, isto é, se o filme fosse visto na altura seria hoje uma mensagem actual da nossa sociedade.

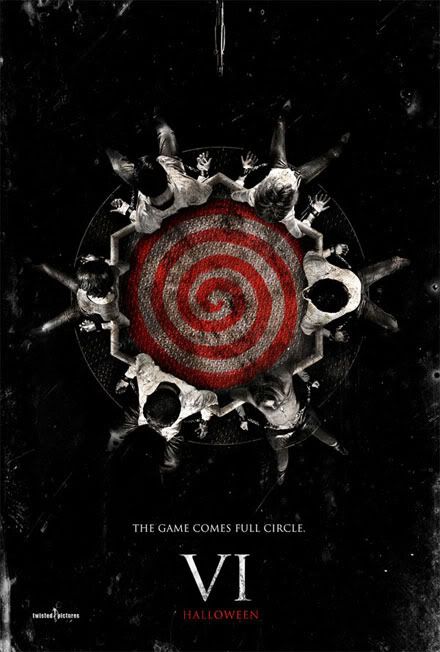

Sexto filme da qual já é a mais rentável saga de terror de sempre do cinema, feito já distinguido pelo Guinness World Records na última Comic Con em San Diego. A franchise de Saw já somou até ao momento um recorde de 733 milhões de dólares nas bilheteiras mundiais.

Sexto filme da qual já é a mais rentável saga de terror de sempre do cinema, feito já distinguido pelo Guinness World Records na última Comic Con em San Diego. A franchise de Saw já somou até ao momento um recorde de 733 milhões de dólares nas bilheteiras mundiais.

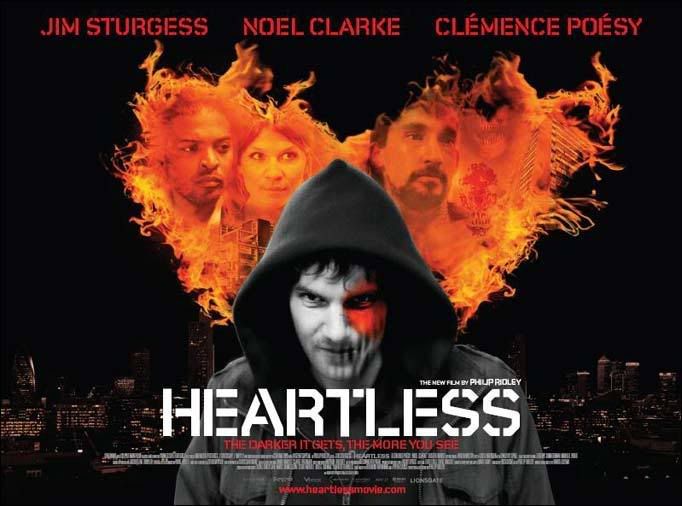

Heartless de Philip Ridley, o grande vencedor do Fantasporto 2010 em três categorias principais (Melhor Filme da Secção Fantastico, Melhor Realização e Melhor Actor) é sem dúvida um dos grandes exemplos actuais da definição de 'cinema fantástico'. Será realidade? Será alucinação? Heartless é tudo isto, centrado mais no drama humano e num romance contemporâneo, o filme junta dois elementos opostos que parecem de dois filmes completamente antónimos. Se por um lado temos o lado dramático e romântico encenado com sentimento e perfeição dentro de uma cinematografia urbana, do outro temos a tal parte 'fantástica' do surreal, neste caso demoníaca, numa sociedade (eu diria mundo) controlado pelo terror, e este muito sério e actual.

Heartless de Philip Ridley, o grande vencedor do Fantasporto 2010 em três categorias principais (Melhor Filme da Secção Fantastico, Melhor Realização e Melhor Actor) é sem dúvida um dos grandes exemplos actuais da definição de 'cinema fantástico'. Será realidade? Será alucinação? Heartless é tudo isto, centrado mais no drama humano e num romance contemporâneo, o filme junta dois elementos opostos que parecem de dois filmes completamente antónimos. Se por um lado temos o lado dramático e romântico encenado com sentimento e perfeição dentro de uma cinematografia urbana, do outro temos a tal parte 'fantástica' do surreal, neste caso demoníaca, numa sociedade (eu diria mundo) controlado pelo terror, e este muito sério e actual.

Nova versão com produção um pouco atribulada do clássico da Universal datada de 1941, desta vez realizado por Joe Johnston, que substituiu Mark Romanek devido a diferenças criativas com os estúdios. The Wolfman, O Lobisomem em português, tem Benicio del Toro no papel principal que também co-produziu o projecto e que se inspirou na interpretação de Lon Chaney Jr. no filme original e em A Maldição do Lobisomem, a adaptação dos estúdios Hammer. Assim, à partida não fica nada mal referir que dificilmente haveria outro actor mais indicado (e não só fisicamente) para o papel de Lawrence Talbot e do Lobisomem, aqui excelentemente caracterizado pelo mestre Rick Baker. Anthony Hopkins, Emily Blunt e Hugo Weaving completam o resto do quarteto principal num elenco forte e certo nas suas interpretações, que é sempre um grande passo para qualquer filme, mas um passo ainda maior num drama de terror, isto é, personagens genuínas, convictas, e onde parte da obra é dedicada a prestar a devida atenção às mesmas. O argumento é assinado por Andrew Kevin Walker (argumentista de Se7en, 8mm e Sleepy Hollow).

Nova versão com produção um pouco atribulada do clássico da Universal datada de 1941, desta vez realizado por Joe Johnston, que substituiu Mark Romanek devido a diferenças criativas com os estúdios. The Wolfman, O Lobisomem em português, tem Benicio del Toro no papel principal que também co-produziu o projecto e que se inspirou na interpretação de Lon Chaney Jr. no filme original e em A Maldição do Lobisomem, a adaptação dos estúdios Hammer. Assim, à partida não fica nada mal referir que dificilmente haveria outro actor mais indicado (e não só fisicamente) para o papel de Lawrence Talbot e do Lobisomem, aqui excelentemente caracterizado pelo mestre Rick Baker. Anthony Hopkins, Emily Blunt e Hugo Weaving completam o resto do quarteto principal num elenco forte e certo nas suas interpretações, que é sempre um grande passo para qualquer filme, mas um passo ainda maior num drama de terror, isto é, personagens genuínas, convictas, e onde parte da obra é dedicada a prestar a devida atenção às mesmas. O argumento é assinado por Andrew Kevin Walker (argumentista de Se7en, 8mm e Sleepy Hollow).